Siamo stati, i bimbi ed io, a visitare la mostra su Escher a Milano, al Palazzo Reale. In realtà la stessa mostra l'avevo vista circa un anno fa, a Bologna, dove mi ero recata per un convegno, e, approfittando dell'essere arrivata il pomeriggio prima, avevo colto l'occasione di girare a piedi per la bellissima città emiliana e per vedere questa meravigliosa mostra.

Proprio perchè l'avevo già vista, e conoscendo le opere del maestro olandese, pensavo che i bimbi sarebbero rimasti affascinati, colpiti dalle sue architetture impossibili, e così è stato.

La mostra è strutturata secondo una formula innovativa: riunisce in sè tre approcci tipici delle mostre: è contemporaneamente una rassegna di opere, e in quanto tale racconta il percorso creativo dell’artista, il suo sviluppo artistico a contatto con un’epoca in continua evoluzione; ma è anche una rassegna iconologica e iconografica, che documenta lo sviluppo di un’immagine, del rapporto fra un’opera precedente e una seguente, dello sviluppo continuo delle teorie e dei teoremi matematici ai quali Escher si richiama continuamente per la riflessione sulle sue incisioni, e delle tracce che di essi si trovano prima in un’opera per poi venire poi sviluppati ulteriormente in quella seguente, fino a pervenire al capolavoro assoluto, Metamorfosi, che riunisce tutti i passaggi in sè, tutto il percorso di idee e il loro trasformarsi in immagine nel corso degli anni di vita e lavoro di Escher. Infine, è anche una mostra di tipo biografico, che vede come protagonista l’artista e i suoi riferimenti storici, artistici e matematici.

Si tratta, dunque, di una mostra complessa, come complesso è l’insieme di problematiche presentate dal genio creativo di Escher. Ma questa complessità e questa atipicità della mostra non appartengono ai bambini, ai queli sono riservate anche delle audioguide ad hoc, con un percorso studiato per loro. Posto che, comunque, ognuno si soffermerà sull'opera che più lo affascina o che lo fa sognare.

E qui c'è una prima tappa che possiamo considerare interattiva, nella quel i bambini si divertono a capire se il nero o il bianco sono viso o vaso, giocano con i magneti, li spostano, possono entrare nell'opera d'arte, in un certo senso.

Proprio perchè l'avevo già vista, e conoscendo le opere del maestro olandese, pensavo che i bimbi sarebbero rimasti affascinati, colpiti dalle sue architetture impossibili, e così è stato.

La mostra è strutturata secondo una formula innovativa: riunisce in sè tre approcci tipici delle mostre: è contemporaneamente una rassegna di opere, e in quanto tale racconta il percorso creativo dell’artista, il suo sviluppo artistico a contatto con un’epoca in continua evoluzione; ma è anche una rassegna iconologica e iconografica, che documenta lo sviluppo di un’immagine, del rapporto fra un’opera precedente e una seguente, dello sviluppo continuo delle teorie e dei teoremi matematici ai quali Escher si richiama continuamente per la riflessione sulle sue incisioni, e delle tracce che di essi si trovano prima in un’opera per poi venire poi sviluppati ulteriormente in quella seguente, fino a pervenire al capolavoro assoluto, Metamorfosi, che riunisce tutti i passaggi in sè, tutto il percorso di idee e il loro trasformarsi in immagine nel corso degli anni di vita e lavoro di Escher. Infine, è anche una mostra di tipo biografico, che vede come protagonista l’artista e i suoi riferimenti storici, artistici e matematici.

Si tratta, dunque, di una mostra complessa, come complesso è l’insieme di problematiche presentate dal genio creativo di Escher. Ma questa complessità e questa atipicità della mostra non appartengono ai bambini, ai queli sono riservate anche delle audioguide ad hoc, con un percorso studiato per loro. Posto che, comunque, ognuno si soffermerà sull'opera che più lo affascina o che lo fa sognare.

Le opere visibili

al pubblico fanno parte di un’unica collezione, quella di Federico

Giudiceandrea, studioso e appassionato di Escher, che è riuscito a trasformare

la passione adolescenziale per questo genio creativo in una vera e

incredibilmente ricca collezione di incisioni, affiancate da quelle di altri

artisti con un percorso simile, come Piranesi con il suo Arco gotico, vera e

propria architettura impossibile, e Luca Patella, che, partendo

dall’insegnamento Duchamp, ha creato oggetti vicini alla creatività di Escher:

in mostra The Wrong and the Right Bed. E chi non vorrebbe che i suoi sogni di bambino, che siano legati a un artista o al volo nello spazio o ad altre fantasie, si realizzassero? fortunato, e bravo, il collezionista!

Maurits Cornelis

Escher (1898-1972) è sicuramente adatto anche ai più piccoli, perchè è un artista in grado di affascinare tutti, grandi e

piccini, con le sue aberrazioni e costruzioni impossibili.

La mostra si apre

con una prima sezione, La formazione:

l’Italia e l’Art Nuveau. Ancora studente, Escher è affascinato dalla tassellazione delle opere Liberty,

ma è anche molto influenzato dal paesaggio italiano, Paese dove vive a più

riprese fra il 1921 e il 1935, e dove intesse rapporti con l’avanguardia futurista

di Roma, con i suoi richiami ai simbolisti e ai divisionisti, condividendo molti

viaggi con l’incisore svizzero Triverio, viaggi durante i quali produsse

moltissime opere.

Molte opere

presenti in questa sezione sono dedicate proprio al paesaggio italiano e allo studio

dei multipli in essi presenti sotto forma di rocce con strutture particolari,

ad esempio, o di elementi naturali di altro tipo.

Diciamo che dal punto di vista del bambino, è una parte interessante, ma non particolarmente eccitante, non avendosi ancora traccia di quelle strane scale, di quelle trasformazioni fantasiose e incredibili che avvengono in quadri più tardi.

Diciamo che dal punto di vista del bambino, è una parte interessante, ma non particolarmente eccitante, non avendosi ancora traccia di quelle strane scale, di quelle trasformazioni fantasiose e incredibili che avvengono in quadri più tardi.

Alla fine del 1930 Escher

torna a casa depresso e con un certo senso di sconfitta dai viaggi nell’Italia

meridionale: non era riuscito a vendere le sue incisioni e soffriva sia

fisicamente, sia economicamente. Metteva in dubbio le proprie capacità e si

chiedeva se avrebbe dovuto continuare il proprio percorso come artista o se

avrebbe piuttosto dovuto dedicarsi ad altra professione. Ma lo storico dell’arte G.J. Hoogewerff, allora

direttore dell'Istituto olandese di cultura di Roma, gli suggerì di comporre un

Emblemata, un insieme di massime a sfondo morale che riprendono, da un lato, la

tradizione dei proverbi fiamminghi e, dall'altro, quello dei motti latini del

1531 di Andrea Albiate ad Augusta in Germania, il Liber Emblematum, nel quale i

motti in latino erano accostati a immagini. Ne venne fuori un insieme di

epigrammi con motti latini di quattro righe illustrati da incisioni. Lo

studioso, sotto lo pseudonimo di A.E. Drijfhout, fornì molti degli

epigrammi. Sotto il proprio nome, invece, fece profondi apprezzamenti in

un articolo che scrisse per fornire a Escher l’incoraggiamento necessario a proseguire con

il proprio lavoro artistico. Gli emblemata della collezione sono molti e

sono tutti in mostra a Palazzo Reale: si tratta di incisioni in bianco e nero,

per le quali Escher usò in realtà il solo inchiostro nero, creando l’illusione del

grigio tramite il variare la larghezza e la vicinanza delle linee bianche, e creando

stupende ombre e luci, come nel Dado e nella Candela. Alcune delle incisioni

riportano motivi che verranno poi ripresi da Escher in creazioni future, e sono

spesso motivi che, attraverso la scelta delle immagini stesse o delle parole,

come nel Vaso di Fiori, smentiscono i motti latini riportati. In alcuni sono

molto evidenti le relazioni con Balla e con il Futurismo: basta confrontare la

mano del Violinista di Balla e Acciarino o Pietra Focaia di Escher, che è il

decimo Emblemata, presente in mostra.

Pochi anni dopo,

nel 1936, Escher visitò l’Alhambra, a Cordova, e quella visita rinnovò in lui

l’interesse per la tassellatura, già manifestato ampiamente a seguito della sua

formazione art nuveau, come testimoniato dalla presenza alla mostra di Flächenschmuck di

Koloman Moser (1868 - 1918) pubblicata nel 1902, sorta di prontuario delle arti

applicate, punto di riferimento per il movimento Art Nuveau europeo. Escher studiò con meticolosità le decorazioni

moresche che caratterizzano lo straordinario edificio spagnolo.

Sempre attento agli stimoli culturali e visivi dell'epoca, Escher non si lascia

sfuggire le suggestioni che provengono dalla conoscenze dell'arte incisoria

giapponese: un'arte ormai nota all'Europa fin dalla metà del diciannovesimo, ma

in terra olandese già dal seicento, epoca in cui i Paesi Bassi erano la sola nazione

che aveva accesso ai commerci con il Giappone. E in mostra è presente anche uno

straordinario quadro del maestro Hokusai, Koshu

Kajikazawa.

In mostra ci sono anche due vasi, che rappresentano la Legge

del Pieno e del Vuoto, e il vaso di Rubin: un caso particolare del rapporto fra

pieno e vuoto, dal momento che primo sguardo il vaso è un vaso concreto, ma il

vuoto ai lati si configura come la presenza di due profili umani, che sono a

loro volta il pieno se si considera vuoto il vaso, come accade nei Vasi

fisiognomici di Luca Patella. E c’è la possibilità di utilizzare piccoli vasi

magnetici per riprodurre questo fenomeno e capirlo meglio, ad altezza adulto e

bambino.E qui c'è una prima tappa che possiamo considerare interattiva, nella quel i bambini si divertono a capire se il nero o il bianco sono viso o vaso, giocano con i magneti, li spostano, possono entrare nell'opera d'arte, in un certo senso.

Attraverso

tutto il percorso espositivo vi sono delle "stazioni" nelle quali poter

sperimentare alcune delle leggi matematiche che si vedono ritratte nei

quadri di Escher, e dove poter scattare fotografie che riproducono il

visitatore come se si trovasse all'interno del quadro stesso: si entra in una stanza dove volano gabbiani e i riflessi negli specchi sono mille e sembra di entrare nella camera degli specchi o nel labirinto degli specchi di certe giostre.

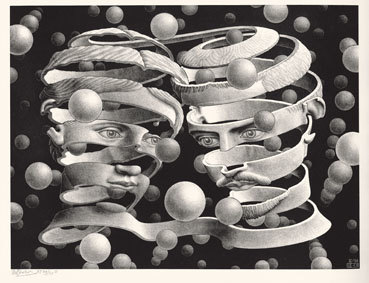

La terza sezione si concentra sulle superfici riflettenti e sulla struttura dello

spazio: Escher è da sempre affascinato dalle superfici riflettenti e il suo

primo autoritratto su specchi curvi risale al 1921. Utilizzando una sfera

per riflettere i raggi che provengono da tutte le direzioni, si rappresenta

tutto lo spazio intorno a sè e gli occhi dell’osservatore sono sempre al

centro: la sensazione è quella dell’io al centro del mondo. Così, l’Io è, lo

scrive lo stesso Escher, il protagonista indiscusso al centro del mondo che gli

gravita intorno. In questa sezione la tassellatura viene a rappresentare figure

piane e solide, in una varietà compositiva variegata, senza lasciare vuoti,

come in Profondità del 1955, dove la tassellatura riprende la struttura degli

atomi del ferro, riprendendo la passione di Escher per metalli e cristalli e

per le leggi di organizzazione molecolare dello spazio. E anche questa è una sensazione che si può sperimentare, questa volta nel cortile d'ingresso del Palazzo Reale, dove ci si riflette in una sfera sostenuta da una mano e ci si può fotografare come si ritrasse Escher.

L’opera Tre sfere I, del settembre 1945, invece, mostra ai bambini, ma anche ai grandi, la straordinaria abilità di Escher quale incisore: bisogna infatti

tenere presente che l’incisione è il risultato a rovescio dell’opera

dell’artista: il bianco corrisponde ai solchi incisi sulla matrice di legno, il

nero a ciò che non viene inciso. Escher non lavora più solamente sulla

suddivisione dello spazio in modi continui, ma anche con i paradossi

geometrici: dal foglio allo spazio, si ha l’impressione che le sfere buchino il

quadro, diventando tridimensionali. E' un effetto che anche i bambini riescono ad apprezzare bene.

La grafica

acquisisce una plasticità tridimensionale. Ma non si accontenta nemmeno

di questo, va anche alla ricerca di quei paradossi rappresentati dagli oggetti

impossibili: costruzioni a prima vista del tutto verosimili, ma in realtà

irrealizzabili. Un esempio molto noto è quello delle Mani Che Disegnano, del gennaio 1948, ma anche Su e Giù, del luglio 1947, e Relatività,

del luglio 1953.

Sono certamente questi i quadri che più appassionano la maggior parte dei bambini, perchè seguono le scale che non scendono e non salgono, le colonne che sembrano normali ma che non finiscono, insomma una serie di cose impossibili che, come tali, hanno il loro fascino.

La quarta sezione

che attende il visitatore, è Metamorfosi, che prende il nome dall’opera Metamorfosi, uno dei capolavori assoluti

nella sua produzione.

L’opera mostra una serie infinita di trasformazioni basate su diversi

tipi di tassellature e assonanze logiche e formali che si concludono con la

veduta di Atrani, il paesino della scogliera amalfitana, caro all’artista, che

vi aveva trascorso il suo viaggio di nozze. Escher aveva ritratto Atrani nel

1931.

L’ultima sezione, la quinta, è dedicata ai paradossi geometrici

spostando il piano dal foglio allo spazio, per ricordare che Escher, oltre che

artista, è stato anche studioso delle scienze matematiche e geometriche.

Lo straordinario quadro Galleria

di stampe, del (1956), rappresenta una raffinata versione dell’artificio

“dell’immagine nell’immagine” detto anche Effetto Droste (nome che deriva dalla

scatola del famoso cacao olandese) che ha attirato gli scienziati in un

dibattito protrattosi per quarantasette anni, senza che si riuscisse a

risolvere un problema che pareva insolubile per la sua complessità enigmatica e

per il mistero sul quale la stessa opera di Escher cercava di far chiarezza.

Per capire la

complessità dell’opera, e la difficoltà di risoluzione matematica dell’effetto

finale, per il quale l’opera rimase incompleta, a causa della difficoltà di

farla congiungere al centro, nel quale a quel punto Escher lasciò uno spazio

vuoto riempiendolo con la propria firma, si pensi che il “mistero” fu risolto

solo nel 2003, quando due matematici, H. Lenstra e B. DE Smit dell'Università

di Leida sono riusciti a chiudere il quadro. Una rappresentazione di come

avrebbe dovuto essere chiuso è riportato in Trasformazione

Conforme Gestaltheorie.

E qui la sorpresa di poter diventare, grazie a un video, parte dell'immagine che muta e si chiude, in una stanzetta apposita.

E qui la sorpresa di poter diventare, grazie a un video, parte dell'immagine che muta e si chiude, in una stanzetta apposita.

L'ultima sezione si dedica alle citazioni dell’arte di Escher, come le sue scale impossibili: spezzoni di episodi animati di Mickey Mouse, nell'Apprendista Stregone, e poi dei Simpson, video di pubblicità, come quella dell’Audi del 2007 basata su stampe famose come Cascata, presenti in mostra.

Spezzoni del film fantastico Labyrinth del 1986 con David Bowie,

prodotto da George Lucas, in cui si vede una scena costruita sull’immagine di

Case di scale. Infine, la collaborazione con

Studio lungo il percorso della mostra si trova una stanza quadrata nella quale scorrono,

a diverse altezze, quattro rampe di scale. Un’installazione poetica che

suggeriscce l’opera Relatività del

maestro olandese, dove un universo profondo affonda sotto i piedi del visitatore.

Tra le scale compaiono piccoli animali, sfuggiti alle metamorfosi escheriane, permettono, ancora una volta, di sentirsi al centro di un'opera del maestro.

Una visita che ha entusiasmato, e stancato, le due iene non più tanto piccole, eprch+ si tratta comunque di una visita piuttosto lunga.

Un'sperienza da raccomandare, comunque.

Una visita che ha entusiasmato, e stancato, le due iene non più tanto piccole, eprch+ si tratta comunque di una visita piuttosto lunga.

Un'sperienza da raccomandare, comunque.